巴屋製菓舗

JR亀山駅から車で約15分。

三重県津市芸濃町椋本は東海道の宿場町の名残を残す集落です。

近くに、大きな幹線道路も、鉄道駅もないことから昔ながらの街並みが残されています。

これまで様々な地域で羊羹を食べてきましたが、こういったかつての宿場町がある場所の和菓子屋さんには練り羊羹を扱っている確率が高いんですよね。

兵庫県の龍野しかり、三重県の名張しかり。

「巴屋製菓舗」はそんな椋本にある明治35年(1902年)の老舗和菓子店です。

店舗の看板にもある通り、羊羹をはじめとして、最中、まんじゅうなどを販売しています。

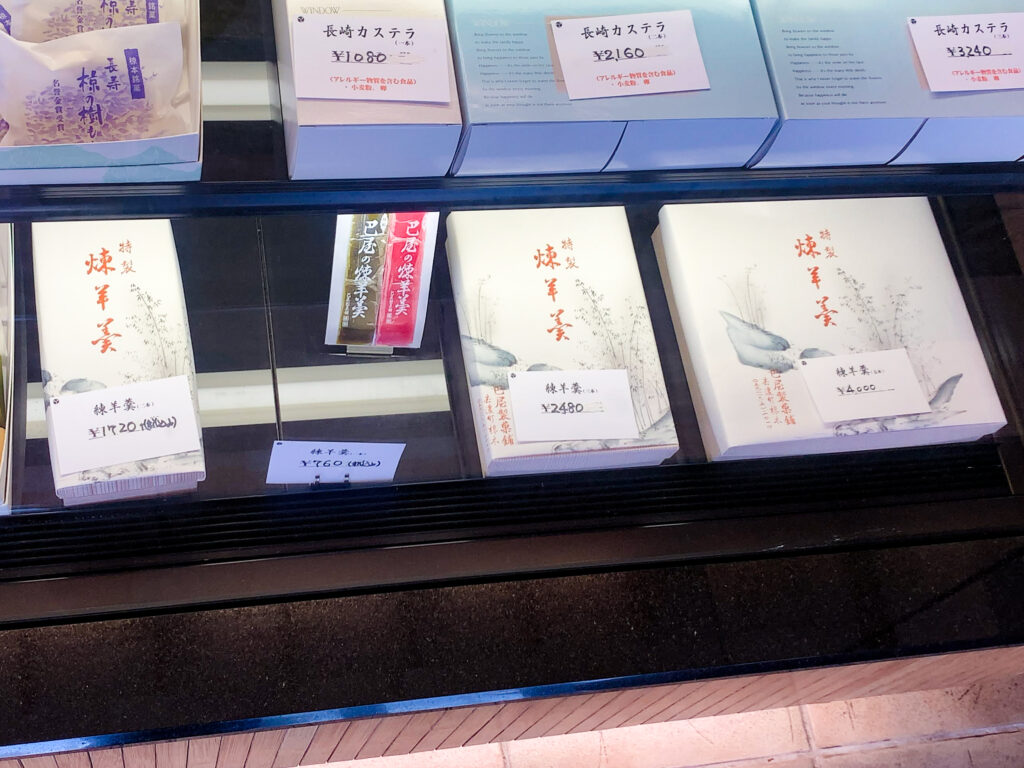

お店の中はリフォームされきれいになっていました。

品ぞろえは、最中、饅頭などのほか、カステラのような洋菓子も。

田舎の和菓子屋さんあるあるですね。

練り羊羹は練り羊羹と抹茶羊羹の2種類。

どちらも1本760円と練り羊羹の中ではかなりお買い得。なお値段です。

贈答品として人気があるのか、箱、のしの用意もされていました。

実食してみました

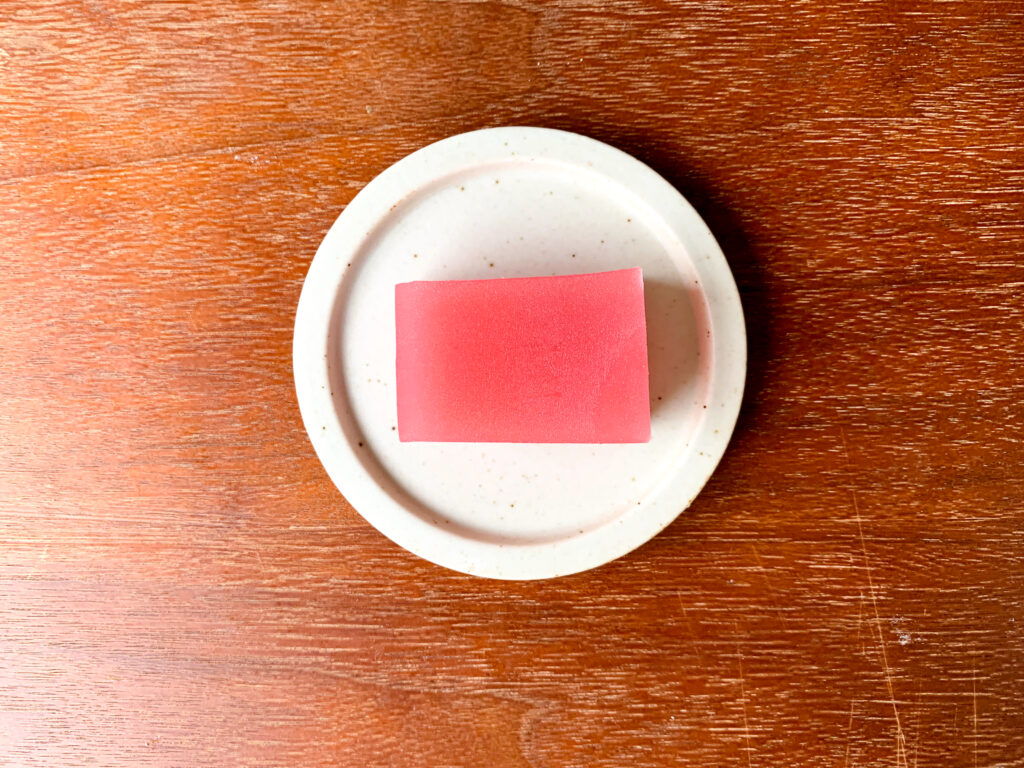

こちらが包んでいただいた練り羊羹。

昔のお菓子屋さんが使う薄い包装紙がノスタルジックです。

この色合いも今どきの印刷所では出ないですよね。

こちらが包み紙を取った箱。

美しい書体です。

箱には羊羹がみっちり2本詰まっています。

結構1つが大きいので、ずっしりとした重みがありました。

巴屋さんの羊羹は大きな枠に流した1枚の生地を切り分けた「切り羊羹」タイプ。

羊羹の塊を透明なフィルムで 包んであります。

ちなみに、切り羊羹は購入してからすぐフィルムを外すのがおすすめ。周りに砂糖の膜ができてより長持ちしますよ。

あと、砂糖のしゃりしゃりした食感も楽しめますしね。

こちらが練り羊羹。

関西では、よく見る薄紅色の羊羹です。(関東ではめったに見ないか紅羊羹の名前でたまに見ますが)

さっくり、もちっとした食感。

甘さは超控えめ。

あんこ感がなく不思議な甘さ。

べったりした感じもなく、さらりと口の中で溶ける感じもなく、もぐもぐ食べられます。

落雁や、米粉のような、ふんわりした風味が後味に広がります。

ぜんぜんしつこくなくて、餅菓子を食べているような不思議な味わいです。

練り羊羹に比べて、ややほろほろ、ねっとりした触感。

寒天感は全くなく、あんこの1粒1粒が寒天でコーティングされてる感じ。

抹茶の苦みや味はあまりなく、すいかのような上品な小豆の香りと抹茶飴のような砂糖と緑茶の香りを感じました。

こちらもおすすめ「椋の樹羊羹」!

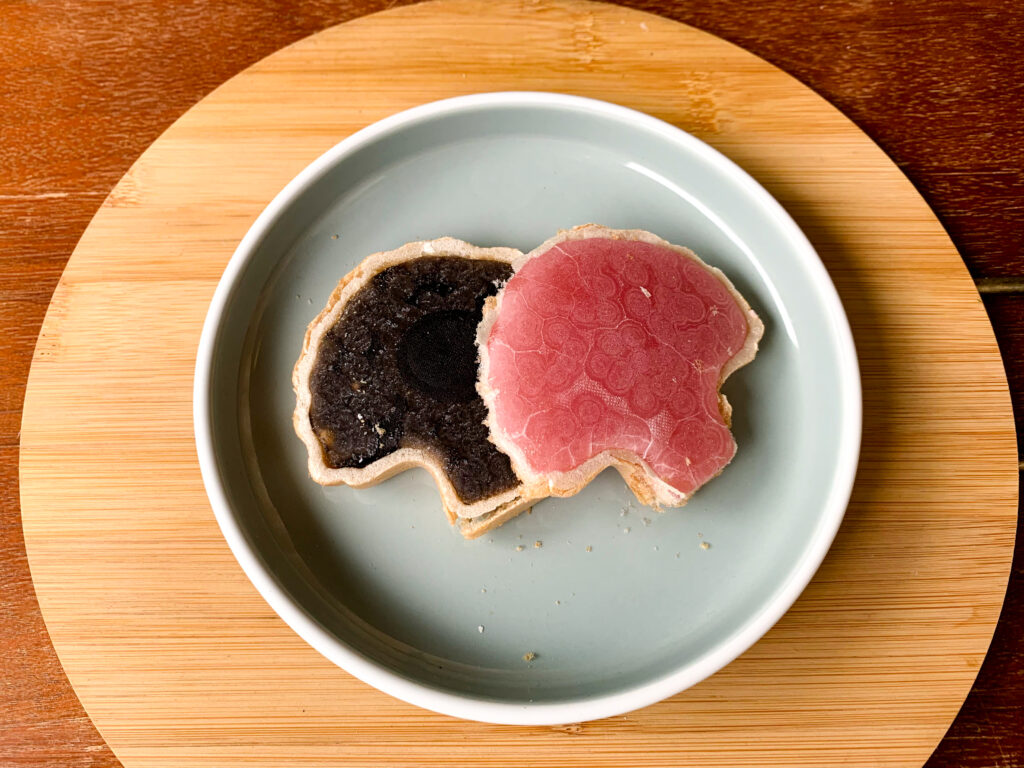

こちらの名物は、練り羊羹はもちろん、「椋の樹羊羹」という最中の皮に羊羹を流し込んだお菓子だそう。

この商品は、巴屋さんがある「椋本」という地名にも由来しています。

少なくとも幕末ではすでに椋本村と呼ばれていた由緒ある地名です。

地名の通り、店の裏の方に樹齢1500年にもなる大きな椋(むく)の木があり、その木が地名になったそうです。

地元に伝わる『椋本伝来記』によれば、平安時代、征夷大将軍坂上田村麻呂の家来、野添大膳という父子が同僚の悪だくみによって都を追われ、この地に逃れたとき、巨大な椋の木を見つけ、その下に草庵をつくって住んだといわれています。

その後、源平合戦の時代に平家の落人の花木太左衛門とその家来たちがその地に流れ着き、集落が出来たそうです。

つまり、全国各地にある、平家の落人伝説(平家の子孫を名乗る住人が暮らす集落)が残る土地なんですね。

こういった土地は、どことなく上品で、開発が進んでいないイメージがあります。

「椋の樹羊羹」は三代目がそういった椋の木をイメージしてつくった羊羹菓子です。

最中側には「椋」の文字が入っています。

皮が結構厚めで繊細なので、持ち帰ったときにはすでにぼろぼろに…

ふわっさくとした最中に羊羹を流し込んだお菓子。

羊羹はシャリっと変化していて、ボリュームのある最中皮との相性もバッチリ。

練り羊羹よりも、甘味が丸く、サクサク食べらえれます。

紅羊羹の方がねちっと固めでねばりが強く、黒い方は、コーヒー飴のような香ばしい香りと黒糖のコクを感じます。紅羊羹に比べてシャリ部分は少なめです。

どちらもおいしい羊羹でした!

【店舗情報】

巴屋製菓舗

TELL 059-265-2010

住所 三重県津市芸濃町椋本712-1

アクセス

JR亀山駅から車で約15分

営業時間 9:00~19:30

定休日 月曜日

コメント