亀末廣さんについて

伏見醍醐の釜師(茶釜を鋳る職人。茶の湯釜の製作技能者)であった初代・亀屋源助が文化元年(1804)に創業した菓子店。200年前からほぼ当時の場所、建物でご商売をされています。

老舗の和菓子屋さんって伏見発祥のお店が多いんですよね。駿河屋さんとか。

京都には、「亀○○」「亀屋○○」というお店がとても多いんです。関係性はよくわかりませんでしたが、平安~室町にかけて屋号に菊、桐、梅、鶴、亀などを使ったお店が多かったのだとか。

ちなみに、御菓子は「おんかし」と読みます。

御菓子とは、宮廷や寺院での儀式や儀礼などに供される特別なお菓子を指します。

一般庶民が食べるような饅頭や餅菓子とはそもそも違うということを指すのですね。

また、江戸時代から続く京菓子店で「司」(つかさ)がつくお店は、当初から「白砂糖」を取り扱うことを許されたことを示すのだそうです。

逆に、黒砂糖を用いたお菓子や、餅、饅頭などは取り扱わないのだそうです。

そのことからも、亀末廣さんの格式を知ることができますね。

なお、この「御菓子」や「司」というのは主に江戸時代から続く京都のお菓子屋さんにのみ共通するルールですので、ほかのエリアや比較的歴史の新しいお菓子屋さんでは様子が異なります。

江戸時代には徳川家が宿館とした二条城、そして明治になるまでは御所にも菓子を納めていたそうです。

ちなみに、当時は注文を受けて和菓子をデザイン、制作するオートクチュール制だったそうです。そのため、お菓子に使った木型は使い捨て。

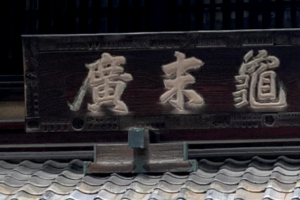

その時に余った木型を看板に使っているそうで、今もよく見ると看板の周りにはお菓子の木型を見ることができます。

、こちらの商品を購入するには店舗に直接伺う必要があります。基本的には、予約は不要で買い物ができますが、年末のみ販売される限定商品などは事前予約が必要になることもあります。

また、亀末廣さんは先代の時代から、「一対一の商い」を経営方針とされています。僕がお店に伺ったときも、商品の見本が台にいくつか置いてあるだけで基本的に、お店の型に欲しいものを伝えて購入するんです。

今回購入した、「粟羊羹」と羊羹「古の花」をお願いした時も、「竹皮でお包みいたしますのでおかけになって少々お待ちください」と丁寧に案内していただきました。

京都の老舗菓子店って、注文を受けてから包装、箱詰めするお店が結構多くて、商売っ気がないというか、1人1人のお客さんに向かい合っているという感じがして好きです。

ちゃっちゃと並んでいる商品を紙袋にいれて渡してくれるのも手っ取り早くて悪くはないのですが、ティファニーとかブルガリなんかと同じで、昔は高級品だったお菓子を丁寧に扱っている。という感じがしますよね。

包み紙には、「亀末廣」のマークである。「亀」と「すえひろ(がり)」の扇とが描かれています。

ちょっと「へ」の字に口を結んだ亀の顔が可愛いんですよね。いつから使われているのかはわかりませんが。昔からの意匠なのでしょうか。

「粟羊羹」の説明

滋賀県大津市坂本の銘菓として知られているみたいです。滋賀県のものは粟を使うようですが、京都市の何か所で売られている粟羊羹はもち米で作られていることが多いようです。烏丸の近くにある「太極殿」の粟羊羹は餅を粉に挽き、道明寺粉のような粗い粒にして、蒸し、それを煎って練り上げたものだそうです。

ちなみに、粟といえば、京都の祇園にある八坂神社の故事には「御祭神であるスサノヲノミコトが南海に旅をした際、蘇民将来(そみんしょうらい)という人物に、粟で作った食事で手厚くもてなされた。その真心に感銘を受けたスサノヲノミコトが、『「蘇民将来子孫也(そみんしょうらいのしそんなり)」と記した護符を持っていれば、疫病から免れる』と約束した」という伝説があります。

7月31日に、八坂神社の「疫神社」では、疫神社の鳥居に設置された大茅の輪をくぐりながら災厄を祓い、「蘇民将来子孫也」の護符と粟餅をいただけるのだそうです。

そういう意味でもこの時期(6月)に粟を模したお菓子をいただくというのは典雅な習慣ですね。

亀末廣さんの粟羊羹は食紅でところどころ赤い点がつけられていて、より粟のような感じに仕上げてあります。(誤入かと思ってしまうくらいわずかな赤)

個人的な意見ですが、インドのお菓子にも通じる色、甘さなので、海外、特にアジアのお客様にお出ししても喜ばれるかもしれません。

「粟羊羹」の実食レビュー

「粟羊羹」の先っぽは、寒天が集まった黄金の部分があるんです。先の先には、砂糖が「シャリ化」した琥珀糖のような部分。

この部分は、粟羊羹のファーストバイト。

コントラストが涼し気で美しいので、夏のお菓子にもぴったりです。

道明寺粉で作ったういろうのように、ねっとりもっちりした食感の羊羹。かなり柔らかいので、きれいに切るのが難しいです。

ですので、お客さんにお出しするにはフィルムを全部外してしまったほうがやりやすいかもしれません。

かなり甘さ強め、ねっとりとした食感も相まって甘さを余計強く感じるのかもしれません。蜜感も強く初めて食べる方はもしかすると苦手な方もいらっしゃるかも。

あと、粟餅のつぶつぶ感がもち米ですごく上手に表現されています。

少し温めて冬場などお出しすると喜ばれるかもしれません。

【羊羹DATA】

甘さレベル 12345

ぽくぽく感 12345

ねっちり感 12345

プルプル感 12345

とろける感 12345

「古の花」の説明

一緒に購入した、練り羊羹「古の花」(このはな)もご紹介します。「このはな」と言えば。

「難波津(なにはづ)に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花」

(なにわづに さくやこのはな ふゆごもり いまをはるべと さくやこのはな)

王仁(わに)『古今集仮名序』

という和歌があります。この和歌に登場する「この花」とは「梅」を指すのだそうです。

このお菓子の由来がこの和歌にあるのかはわかりませんが、小豆の粒を「梅」と例える慣わしがあったように思います。

とらやの「夜の梅」という羊羹もありますしね。

「古の花」(いにしえの花)の実食レビュー

少し固めで口の中でころっと崩れます。

甘さ控えめ、小豆の風味大待ってスイカや売りのような爽やかな後味。

蜜感や練り羊羹ならではのねっとりした食感はなく常温で食べるあずきバーのようなあっさりしたお味。

豆もたっぷり入っていて口の中でベロで押しつぶされような柔らかさとは違いしっかり噛み締めて食べてみていただきたいですね。

なので、薄さも心持ち薄くても良いのかもしれません。甘さ控えめですが食べ応えがあるので少しでも充分満足できます。

いわゆる練り羊羹のべったりとした強い甘みが苦手な方にもおすすめです。

豆の風味を壊さないためにも、あまり濃いお茶や渋みの強い講座とは一緒に飲まない方がいいかもしれません。

すごく贅沢な使い方ですがおうちできんつばを作ってみたらものすごくおいしいでしょうね。

先っぽも粟羊羹と同じく寒天が固まった部分があります。見た目も味もお客様にお出しするような感じではありません。羊羹を切り分けた人の役得としてこっそりいただくのが良いでしょう。

【羊羹DATA】

甘さレベル 12345

ぽくぽく感 12345

ねっちり感 12345

プルプル感 12345

とろける感 12345

秋には栗蒸し羊羹も販売されているそうです。

また、買いに来たいですね。

おいしい羊羹でした!

【店舗情報】

店舗情報 075-221-5110

住所 京都府京都市中京区姉小路車屋町東入ル車屋町251

アクセス 地下鉄「烏丸御池」駅から徒歩約3分、烏丸御池駅から86m

営業時間 8:30~18:00

定休日 日曜・祝日

支払い方法 カード不可、電子マネー不可

駐車場 無

イートイン なし

予約 年末のみ要予約

コメント